‘봄 소식’을 그린 화가 이호신

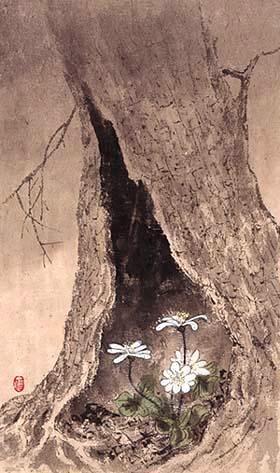

고사목 둥지에서도 들꽃이 피는가? 그래서 옛시인이 '언가지 녹지 않아 꺾어질 듯 보이나, 이미 뿌리 쪽엔 봄기운이 비치기 시작했네'라고 노래했던가? 꽃잎의 배열, 위로 뻗은 수술, 세갈래로 갈라진 잎사귀 생김새가 우리나라 들꽃 중에서 가장 예쁜 꽃으로 회자되는 노루귀다. 잔설이 녹기 시작하는 아주 이른봄에 피는 꽃으로 흰색과 분홍색 그리고 보라색이 있는데, 꽃이 피기 전 돌돌 말린 잎사귀가 노루의 귀를 닮았다고 하여 노루귀라는 이름을 얻었다.

그러나 이 들꽃의 이름이 노루귀가 아니라 쑥부쟁이면 어떻고, 구철초 혹은 에델바이스면 어떠랴. 자연의 경이로움과 생태계의 아름다운 조화를 느끼는 것으로 족하지 않겠는가. 그래서 이 그림을 보면 화가의 섬세한 감성이 고스란히 전해지면서 마음이 따뜻해진다.

이 그림은 화가가 들과 산 그리고 강과 갯벌로 생태답사를 다닐 때의 작품으로, 소품임에도 불구하고 웅대한 자연의 법칙을 담아낸 '득의작'이다. 명제를 꽃 이름이나 고사목과 연결시키지 않고 '생사의 노래'라 했으니, 노루귀가 멸종위기에 놓인 직경 2센티도 안되는 연약한 들꽃임을 알고 있었던 것이다.

우리가 잃어버린 삶의 질서와 윤리, 그리고 욕망에서 벗어난 공존의 드라마를 자연은 겸허하게 가르쳐 주고 있었다. 수천마리의 철새들이 한 마리도 이탈없이 무리를 이룬 새떼들의 정연한 모습을 통해 정녕 질서의식을 느끼지 않을수 없고, 고사목(枯死木)에서 피어난 들꽃을 발견하는 순간 생사의 운행과 우주의 섭리를 생각해야만 했다. -작가노트에서-

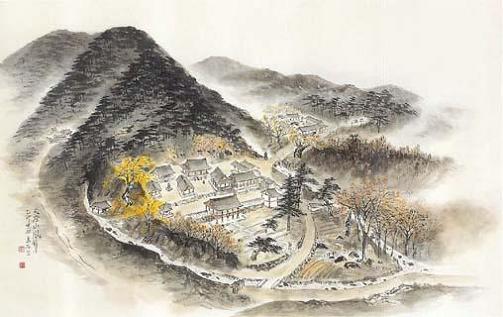

봄은 매화꽃 열리는 소리와 함께 오고, 날씨가 따뜻한 남도에서는 이른 봄부터 매화 꽃망울이 터지기 시작한다. 그렇게 봄을 알리는 홍매화가 유홍준 전 교수의 '남도답사 일번지' 무위사 극락보전 앞마당에서도 함초롬히 피어나 고즈넉한 경내에 향기를 퍼트린다. 홍매화란 다른 꽃이 찬바람에 웅크려 있을 때 피어나기 때문에 뭇사람들 뿐 아니라 속세를 떠난 스님들에게도 사랑을 받아, 매화향기가 은은한 사찰이 제법 많다.

무위사 극락보전은 조선시대 성종 7년(1476년), 자연석 주춧돌 위에 세운 정면 3칸 맞배지붕의 대표적인 목조건물이기 때문에 국보 13호로 지정되었다. 사찰건물에 대한 특별한 지식이 없는 일반인들에게는 평범하게 보이지만, 전문가들에 의하면 고려시대의 맞배지붕 주심포집의 엄숙함을 이어받으면서 조선시대의 단아함이 그대로 살아있는 목조건물이라고 한다.

이호신 화백은 전국의 사찰을 수없이 답사하며 가람의 모습과 배치를 그림으로 남겼는데, 무위사 극락보전을 그리면서 경내가 너무 엄숙해 좀 멀리 떨어져있는 홍매화를 "슬쩍 옆으로 끌어왔다"고 했다. 화폭을 구성하는 화가의 미적감각과 시적 정취가 느껴지는 작품이다.

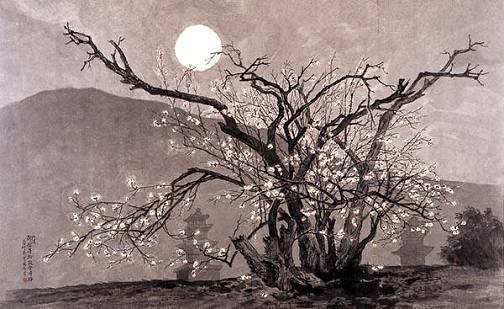

옛 선인들은 달빛 아래서 매화를 바라보며 '어둠 속에서 빛나는 꽃'이라 했다. 특히 보름달이 휘영청 떠올랐을 때 보는 매화는 더욱 아름다워, 조선시대 매화그림 중에는 보름달과 매화를 함께 그린 작품이 많고 그 명제를 '월매도'라고 했다. 이 작품 역시 명제가 '산청 정당월매'이니 '달빛 아래 보이는 산청의 정당매화'로, '산청 삼매' 중의 하나다.

그러나 조선시대의 '월매도'는 달과 매화만 그린 것이 대부분인데, 이호신 화백은 매화나무와 함께 폐사된 신라고찰 단속사의 삼층석탑과 앞에 보이는 산을 함께 그렸다. 조선시대 문인화 계열의 '월매도'에다 진경을 포함시킴으로써, 겸재로 부터 시작된 진경산수화를 계승하면서도 새로움을 포함시킨 진경산수화로 발전 시키려는 그의 의지를 엿볼 수 있는 부분이다.

이 매화나무는 고려말에 대사헌과 정당문학을 지낸 통정공 강회백이 어린시절 단속사에서 공부하다 심었다 하여 '정당매'로 불리고, 수령이 대략 630년쯤 되었다. 절은 사라졌어도 한쌍의 삼층석탑과 함께 페사지를 지키고 있으니, 매화를 가리켜 '풍파를 잘 견디며 강하고 굳은 기개를 보여준다'고 한 옛말이 헛말이 아님을 알 수 있다.

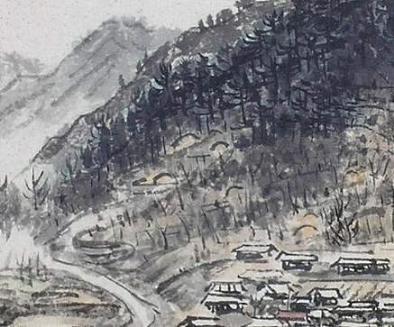

신영복 선생은 "봄이 가장 먼저 오는 곳은 사람들이 가꾸는 꽃들이 아니라 멀리 떨어져 있는 들판"이라고 했고, 이호신 화백은 섬진강가 진메마을을 찾아 봄이 오는 모습을 그렸다. 강가에는 잡초들이 푸릇푸릇 모습을 드러내고, 강기슭에서는 부지런히 텃발을 일구는 농부의 모습이 보이니, 봄이 오고 있음을 느낄 수 있다. 이렇게 소박한 자연 속에 있는 진메마을이기에 김용택이라는 걸출한 시인이 탄생했을 것이다.

어머니는 새벽 강을 건너가 밭을 매셨다 호미 끝에 걸려 뽑히는 돌멩이들의 돌아눕는 아픈 숨소리가 잠든 내 등에서 다그락거렸다 젖은 돌멩이 몸에 파인 호밋자국이 강을 건너 는 다리가 되었다 아프고도 선명한 그 흰 다리를 건너 나는 세상으로 나갔다 - 김용택 '어머니'

가운데 기와집이 김용택 시인의 생가이자 본가다. 왼쪽 나무가 김시인이 어렸을 때 심었다는 느티나무이고, 집 앞 섬진강에서는 아직도 다슬기가 잡혀 가끔씩 아침상에 오른다. 강을 가로 지르는 다리는 김용택 시인이 몸이 아플 때 만들어 진 다리인데, 김 시인은 이때 같이 돕지 못했음을 두고두고 가슴 아파했다. 이렇게 평화롭고 한가로운 진메마을이지만 젊은이들이 마을을 떠난지 오래되었고, 요즈음은 모르겠으나 십여년 전까지는 김용택 시인이 마을에서 가장 '어린애'였다. 그래서 그는 마을의 궂은일과 어른들의 심부름을 부인과 함께 도맡아 했고, 그런 진메마을과 김용택 시인을 고 김남주 시인은 이렇게 노래했다.

마을 앞을 흐르는 섬진강은

- 김남주 '용택이 마을에 가서' 중 일부

그렇다. 불과 20여 가구가 사는 작은 마을이지만, 이제 그곳에도 빈집이 생겼고 할머니나 할아버지 혼자 사는 집도 여러 채다. 그래도 진메마을은 김용택 시인 덕분에 가끔씩 도시사람들이 문학기행도 오고 친구와 지인들이 들락거리니, 다른 마을에 비하면 그나마 덜 외로운 곳이라 할 수 있다.

이호신 화백은 이렇게 전국을 발로 다니며, 눈에 보이는 산천의 풍광과 자연의 섭리를 그림으로 그렸다. 그러나 눈에 보이는 것을 그린다고 아무 풍경이나 그리는 것이 아니라, "사랑하는 만큼 그릴 수 있다" 신념을 갖고 대상을 바라보며 그렸다. 그래서 그의 작품에는 주제가 뚜렷하면서도 겸손함과 따뜻함이 느껴진다. 이러한 겸허한 화가적 자세와 마음 가짐이 있었기에 그는 우리 현대미술사에서 독보적 위치를 차지하는 '가람 진경산수화'를 창조할 수 있었다. 그런데 그 진경산수 계열 작품은 숫자와 종류가 너무 많아 이번에는 한 점만 소개하고 본격적인 소개는 다음 기회로 미룬다.

(*이 기사는 네티즌, 전문필자, 기자가 참여한 <필진네트워크> 기사로 한겨레의 纛弱?다를 수 있습니다.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

'그림 모음방' 카테고리의 다른 글

| 빨래터의 여자와 남자 (0) | 2009.05.30 |

|---|---|

| 중진화가 오승윤 그림 (0) | 2009.05.30 |

| 섹 시 포 토 (0) | 2009.05.28 |

| 2차대전때 실종된 미폭격기 달에서 발견 (0) | 2009.05.28 |

| ▶ 인생 삼락 (人生 三樂) ◀ (0) | 2009.05.28 |